当社は頭のお宮さんとしてご崇敬を受けております。今回は、神職が頭にかぶる「立烏帽子」について、詳しく特集していきたいと思います。

まず烏帽子(えぼし)とは、主に男性が頭に著用する我が国独特の被り物です。かつては貴族、武士、庶民、聖職者まで貴賤を問わず様々な烏帽子が用いられましたが、今では僅かな職業の中で用いられるに留まっています。その僅かな職業のうちの一つが神職です。

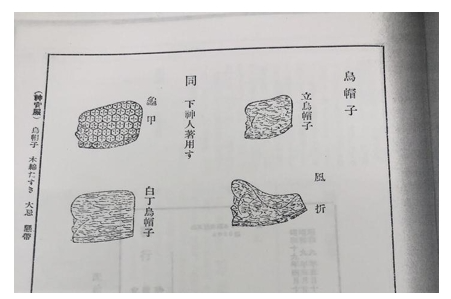

烏帽子は幾つかの種類にわかれ、それぞれ特徴的な形をしています。そしてそれぞれが色々な用途を担うようになっていきましたが、その中に「立烏帽子」があります。

バリエーションのうちの一つとはいっても、立烏帽子は「烏帽子の本体(『貞丈雑記(ていじょうざっき)』、『神社有職故実(じんじゃいふそくこじつ)』等)」と呼び表される如く、数ある烏帽子のバリエーションの中でも最も本来の形に近く、格式も高いもので、単に烏帽子といった時ほとんどの場合はこれを指します。

皆様の「烏帽子」のイメージにも最も合うのではないでしょうか。

烏帽子自体は冠(かんむり)の略式であり、天武天皇の御代に冠の原型が制定された際、略式として制定された圭冠(けいかん)が起源とされています。

冠(かんむり)を束帯(そくたい)・衣冠単(いかんひとえ)など正装に合わせるのに対して、烏帽子は直衣(のうし)・狩衣(かりぎぬ)などの略装や普段着に合わせるものです。これは現制でも踏襲されており、烏帽子は「常装」である狩衣・浄衣(じょうえ)に合わせるものであって、それよりも役割の重い「正装」、「礼装」に合わせることは決してありません。

当社の普段の御祈祷では、神職は「常装」、即ち狩衣を著けますが、その場合被るものはこの立烏帽子です。当社にお参りにお越し頂いた方にとっては、冠よりも烏帽子のほうが見ることが多いのではないでしょうか。

「神社」と「立烏帽子」の歴史

立烏帽子は全国の神社で大切に使用されています。では、古い時代はどのように用いられ

ていたのでしょうか。もっと詳しく見てみましょう。

貴族の使っていた烏帽子、立烏帽子にまつわる資料は多くありますが、神社でどのように

使われていたかとなると、あまり知られていません。

儀式の洗礼や過去の事例に関する知識についての学問を有職故実と言いますが、神社や神職が公家や武家から独立して「神道有職」「 神社有職故実」とでもいうものを意識するようになったのは、近世、江戸時代のあたりであるという説が一般的なのです。その為、神職が自ら神社の服装や調度品についての本を書く事も殆どありませんでした。

近世は徳川の時代であり、『諸社禰宜神主等法度(しょしゃねぎかんぬしはっと)』という法律が出され、吉田家の許可を受けていない神職は、「白張」という白い服以外の装束を付けてはいけないこととなっていました。烏帽子も勝手に使ってはいけません。

このような制限が生まれつつも、やはり近世になると神社祭祀の場における立烏帽子の存在を示す資料は増加します。『 神道名目類聚抄(しんとうみょうもくるいじゅうしょう)』等、神道・神社関係に特化した有職書が出現するのも近世です。『神道名目類聚抄』の中には、立烏帽子の存在が図入りで確認できますが、これらが当時の神社でも用いられていたということでしょう。

(佐伯有義『神道名目類聚抄』(大岡山書店、昭和 9 年)より)

他の図像資料としては、東丸神社所蔵の荷田春満の肖像などもあります。国学四大人の筆頭であり、伏見稲荷大社の神職家の出身でもあった春満。その装束は浄衣に立烏帽子です。

荷田春満が開いた学問の道 – 國學院大學

(國學院大學HPより)

伊勢の足長おじさん-神様も烏帽子をつけた

上の春満の肖像のように、白い装束に烏帽子をかぶった人を見ると、いかにも神職や神事

に関わる人の格好であると思われる方も多いのではないでしょうか。

このような格好は、いつからあるのでしょうか。実は、伊勢にはこれに関係するエピソー

ドが残っています。

読みやすいように原文とは少し変えてありますが、意訳しますと以下のようものです。

これは、孫福成元という人からこっそりと聞いた話である。

ある人によると、寛文の初年の頃、宮川の辺りに貧しい老婦が住んでいたという。

老婦は娘である年若い少女と一緒に暮らしていたが、この老婦は娘を遺して12月29日

の夜に死んでしまった。

遺された少女は、「近所の家は正月準備で死の穢れを徹底的に避けているのに、わたし一

人でどうやって母を葬ればいいんだろう」と嘆いた。神事や正月などの祝い事の時は、死

や血などには触れてはいけない決まりがあり、神領地である伊勢ではこの決まりが特に

厳しいのである。

途方に暮れた少女は、ひとりで泣いていた。そこへ、烏帽子を頭にかぶり、白張を著た人

がやってきた。

「あなたは何故そんなに泣いているのか」と聞かれて、この人はどうせ神事を仕事とする

神役人だろうから、助けにはなってくれないだろうと返答をせずにいると、何度も何度も

聞かれるので、しぶしぶ事情を詳しく話すと、それを聞いた役人は「ならば水葬にすると

いいだろう。私が手伝ってあげよう」と言った。

少女と役人は二人で母の遺体を持ち、宮川の端にまで行って、これを流し去ることに成功

した。

流れていく遺体を見送りながら、親族すら手伝ってくれない正月にここまでしてくれるとはなんて優しい人だろうと、感謝の気持ちでいっぱいになった少女は役人へお礼を言おうと彼のほうへ振り返った。

そこには、もう誰もいなかった。

これこそまさに神の化身であろう。神々は主君や家族を大切にする人を助け給うのであ

る。

神道では心の清浄も、身体の清浄も、どちらも大切であるが、最近は何かと理由をつけて

どちらかを疎かにして、結局どちらもきたない人が多い。この話も、身体の清浄を守らな

い理由に使われないようにとの思いから神宮の外に聞かせることはないのだが、しかし

そうであってもありがたい話である。

これは『伊勢太神宮神異記』という、伊勢の神宮の神様の御利益や恐ろしさにまつわるお

話がたくさん書かれている本にあるお話で、書き手は当時神宮の神職であった度会延佳で

す。

『伊勢太神宮神異記』には、この他にも神様や神様の使いが白い装束に烏帽子をつけて現

れたというお話が幾つか載っています。

これらが立烏帽子であるとは明記されていませんが、白い装束に烏帽子をつける姿は、江

戸時代の伊勢の人々にとっては既に神様にふさわしい恰好であったようです。そして、これ

らのお話からは、神職だけでなく神様も烏帽子をつけていたことが拝せられます。

そうしますと、令和の御代に我々神職が白衣や浄衣を著て、烏帽子、ましてや立烏帽子を

つけてご神前に立つのは、神様や私達の先祖の心にも叶うことであろうと拝察致します。

神職と立烏帽子

立烏帽子は神職にとってなくてはならないものであり、また参拝者の皆様にとっても目につきやすいものです。

立烏帽子は本来格式の高いものであり、誰でも付けられる訳ではありませんでした。神職が立烏帽子を著けても皆様の違和感がないのは、私たちの遠い先輩にあたるかつての神職たちが古い形を大切にして、神職のイメージを保ってきたからです。

そして今や公儀の場で使われなくなってしまった立烏帽子は、神社でこそ使い続けられ

ています。神社が古き良き文化を今にまで保存する役割を果たしているのです。

時代が移り変わろうと、神社が変わらずお祭りを続けていくことには、このような意味も

含まれています。