『徒然草』を読んで

随筆『徒然草』には、こんなお話が載っています。

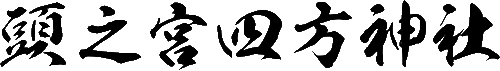

丹波の出雲というところに、出雲大社から神さまをお迎えして立派に作った神社があった。(現、出雲大神宮)当時しだの何某という人の領地であったので、聖海上人というお坊さんや多くの人を連れて参拝したところ、皆拝んで大いに崇敬を篤くした。

社頭に立っている獅子狛犬は、ふつうの神社は道の真ん中へ向かい合って建っているが、この神社では、なぜか後ろを向いて立っている。上人は「なんということだ。この獅子の立ち方は、大変珍しい。きっと深い由縁があるのだろう」と言って涙ぐみ、他の者にも呼び掛けると、皆いたく感心した。

上人は感極まって、この狛犬の謂れをどうしても知りたく思い、通りがかった利口そうな神官にその謂れを尋ねた。すると「はい、こちらは分別のつかない子供たちがいたずらをしたのです。全くけしからんことです」

と言って、すぐに狛犬をふつうの向きに戻して去って行ってしまった。上人の感涙も無駄になってしまったのである。

教科書にも載ったことがある、大変有名な話です。兼好法師の『徒然草』(鎌倉時代末期成立)といえば、室町時代には既に貴族たちの間で読み継がれていて、令和の御代にも不朽の名著となっていますから、きっと今まで沢山の有職家や神職たちが目を通したことでしょう。

おしなべて細かな昔からの決まり事というのは、本をただすとなんてことのない話である場合が殆どです。厳しく言われたことでも、由来を調べたら本当にくだらないことや些細なことが理由であったりします。

「時間」と「由縁」は価値を生む

しかし、このなんてことのない細かいことが、案外価値を含んでいるものなのです。

例えば、徒然草の狛犬ですが、当時は確かにただ子供がいたずらをして向きが変わった狛犬だったでしょう。

しかし、『徒然草』が読み継がれて数百年経った今、同じように狛犬が逆の向きで立っていたら、どうでしょうか。

きっとそれは、狛犬の向きが逆であることの唯一無二の「謂れ」になっている筈です。

現在の出雲大神宮の狛犬さんは当時のものとは違うとのことですが、それでも『徒然草』のお話がホームページ等で紹介されています。当時はなんて事のない滑稽な話でしかなかったものが、『徒然草』が数百年読み継がれ、その間神社が無事に存続したことによって、『徒然草』は当時の出雲大神宮の賑わいを語る貴重な文献に、出雲大神宮は「あの『徒然草』に書かれている神社」という由縁ができました。

今同じように他の神社で狛犬を逆にして同じことが起こっても、神社の財産ともいうべき程のエピソードにはなりません。当たり前のようですが、伝統の想像力というのはここにあるのです。

どんなに細かい事であったとしても、明確な理由や由縁があって、それが細々とでも長い時間を経て存在していくというだけで、代替が効かない価値が生み出されるのです。

由緒というもの。時間というもの。伝統は、なんてことのないものに無二の価値を生み出す可能性を秘めているのです。ここに、伝統が貴重である所以と、それをしっかりと認識して大切に守っていかなければいけない理由があります。

神社は沢山の伝統が息づいており、まだまだ知られていない「伝統」があるのでしょう。神社は、ひいては国や社会は、そういった小さな「伝統」が価値を発揮することによって支えられています。そして、それを現代人が「発見」したり、現代人の琴線を刺激したりすれば、時には新しい想像の源にすらなります。伝統には、続くことによって価値を生み出す力があるのです。